そんなこともあって、もうしばらくケニアへ行くこともないだろうと思っていたのですが、これ以降、翌年8月を始めとしてその後6回(妻は7回)も訪ねることになりました。もしかしたら、その手にいったん摑まえられた人間は、どんな場所へ行っても、必ずもう一度アフリカの地に戻って来るという「アフリカの手」に掴まってしまったのかもしれませんね。

そういえば、私の海外旅行の行く先も、アジアから始まって、アメリカへ移り、次第にヨーロッパが増えて、年を重ねるごとに、中近東を経てアフリカの方にシフトしているような気がします。生物学者・本川達雄さんが、エネルギー消費量を社会のテンポと考えて、国民一人当たりのエネルギー消費量を元に2009年「国の代謝時間」を計算されたところ、「アメリカの代謝時間は日本の半分で、時間が倍くらい早く、ヨーロッパの代謝時間は日本とほぼ同じ、多くの発展途上国の代謝時間は日本の10倍またはそれ以上だ」とおっしゃっていますから、自分が年を重ねるにつれて、次第にヨーロッパやアフリカの方へシフトしていったのも、考えてみれば、当然のことだったのかもしれません。

テレビもラジオもなく、少々問題が起こっても、さして慌てる風情もなく、ポレポレ(ゆっくり)、サワサワ(OKです)、ハクナマタタ(問題ない)とスワヒリ語で対応する彼らの姿を見て、ゆっくりと流れていく時間を楽しんでいたように思います。そうそう、いつものことながら、ゲームドライブに出かけた妻を見送って、屋外のジャグジーに入り、本を読んでいる内に転寝をしてしまい、ふと目を開けると、ジャグジーの縁から20匹くらいのサバンナ・ヒヒがこちらをのぞき込んでいて、「これじゃ、まるで動物園の逆だな」と驚いたことがありました。市原さんの誘いもあって、2・3度ジュニア・スクールを訪ねたこともあるのですが、マサイの子供たちの運動神経のすばらしさとともに、彼らの目が一様にキラキラ輝いていることに驚きました。

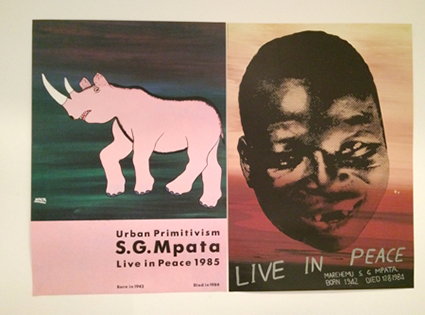

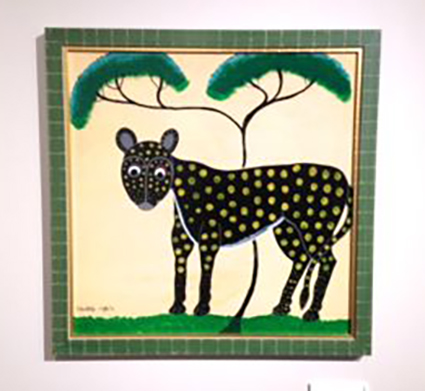

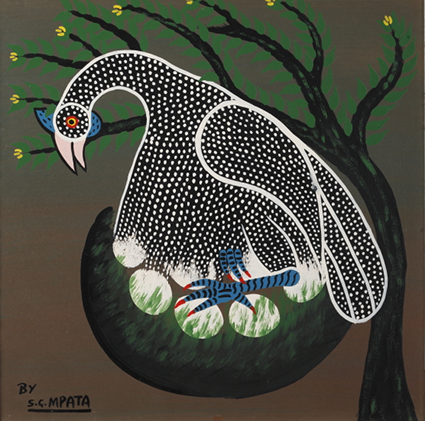

それにしても、いくらニューヨークでキース・へリングなどに代表されるニューペインティングの作品を見て、その原点となった、ケニアのティンガティンガ派のポップアーチスト、サイモンジョー・ジョージ・ムパタに惚れ込んだとはいえ、こんな辺境の地にサファリパーク・ロッジまで造った、小黒一三さんって「一体どんな人なんだろう?」と思いましたね。

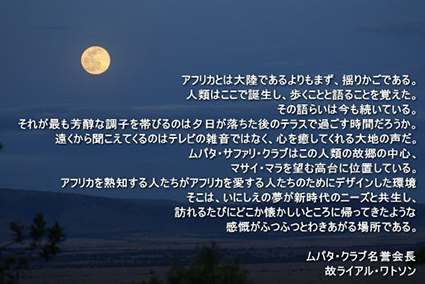

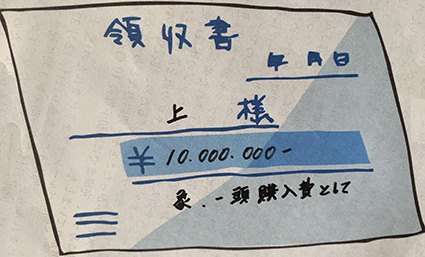

1950年東京生まれの小黒さんが、慶應義塾大学を出て入られたのが平凡出版社(現マガジンハウス)で、「ブルータス」編集部の時代にブータン・ニューヨーク・ブラジル・アフリカなどを取材。マスコミ界でつとに知られた「アフリカゾウを購入したからとして、経費で1000万円を落とした」という逸話が生まれたのは、どうやら、この時代のことが脚色をされたエピソードのようです。その後、90年に退社をして、編集プロダクション「トドプレス」を設立。92年にムパタの名前を冠した「ムパタ・サファリ・クラブ」をケニア・マサイマラにオープン。98年に出版社「木楽舎」を設立。99年には、環境ライフスタイルマガジンの月刊「ソトコト」を創刊し、編集長を務め、「スローフード」や「スローライフ」、「ロハス」など、21世紀のキーワードや、ライフスタイルをいち早く提唱し続けておられました。

吉本新喜劇の井上竜夫さんの、会話の途中で居眠りをしてしまう「スローギャグ」しか知らない私などには、ちと難しい概念ではありましたが、2009年1月13日、小黒さんがナビゲーターを務めておられるJ-WAVEの「LOHAS TALK」に呼んでいただき、初めてご対面することが叶い、「僕はビジネスには興味がなく、面白くて新しいことをしたいだけ。分かれ道を目の前にすると、誰もこんなことしないだろうってことを敢えて選んでしまう」と明るくおしゃっていたのを憶えています。ムパタを造る際に、200人もの友人や知人からの出資を得ることが出来た最大の要因が、この時お目にかかった、小黒さんの人間的な魅力にあることがよく分かりました。

アフリカの手

アフリカの手

ソトコト創刊号

LOHAS TALK のスタジオ

坂本龍一さんも出演されていました

イメージです

話している最中に眠ってしまう井上竜夫さん

サイモン・ジョージ・ムパタ