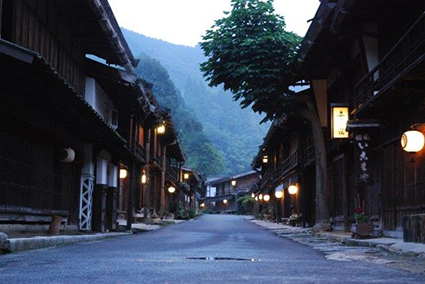

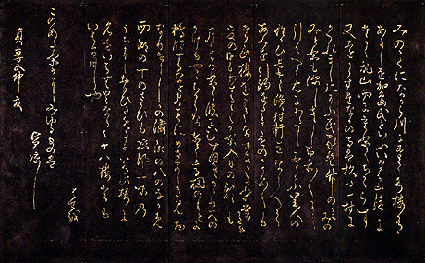

そうそう、忘れていました。「越中おわら風の盆」を見る前日、9月2日に、長良川で鵜飼見物をしたのですが、実は前年に妻の病気で断念をしていたいきさつがあったのです。以前から長良川の畔にあるホテルを講演で訪れる度に鵜飼の話を聞かされていて、予てより一度は見てみたいと思っていたのです。ようやく念願が叶い、朝7時発の「スーパーあずさ」で新宿を出発、塩尻に着いた後はバスに乗り換えて中山道から岐阜へ向かうことにしたのです。途中、木曽路の中で最も標高が高く難所といわれた、鳥居峠を控え、多くの旅人で賑わった「奈良井宿」や、浦島太郎が玉手箱を開けたと言われる「寝覚の床」を見た後、国の伝統建造物保存地区に指定されている妻籠宿にも立ち寄りました。高札場からの眺めは格別のものがあったように記憶しています。その後、蘭(アララギ)川を経て、長良川畔の町屋通りの一角にある宿泊先の「十八楼」へ入ったのは午後5時だったと思います。この十八楼は芭蕉が、「もし此楼に名をいはんとならば、十八楼ともいはまほしや」(「十八楼の記」)と名付けたいわれる江戸時代からの老舗旅館でした。部屋へ着くなり、さっそく天然温泉で汗を流し、早めの夕食を済ませて、浴衣のまま歩いて2・3分の船着き場へ向かいました。

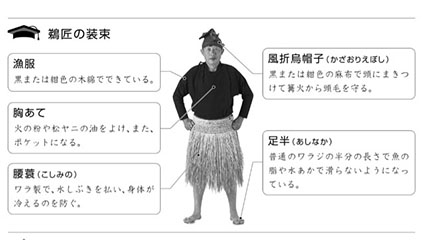

屋形舟に乗って涼やかな川風を浴びながら待つうちに、上流から鵜匠の掛け声とともに、かがり火に照らされた鵜舟が現れました。それにしても、河畔にそびえる金華山頂にある岐阜城と、かがり火に映える長良川のコントラストの美しさは見事なものでした。斎藤道三や織田信長もきっとこの景色を楽しんだに違いありません。現に信長は、長良川の鵜飼いを見物し、鵜飼それぞれに鵜匠の名称を授け、鵜匠と同様に遇して各戸に禄米10俵を与えたと言われています。1890年、長良川畔の鵜飼は宮内庁の鮎漁の御漁場に編入されて、式部職である鵜匠に寄って行われています。風折烏帽子、漁服、胸当て、腰蓑、足半という古式ゆかしい装束に身を包んだ鵜匠が操る鵜は12匹。茨城県日立市の伊師浜海岸で捕獲された海鵜を、3年間トレーニングをして、デビューさせるのだといいます。社会人でも一人前になるには3年かかるという、マルコム・グラッドェルの唱えた「1万時間の法則」(1日10時間働くとして×365日×3年=10950時間)という法則がありますから、鵜のトレーニングもこれに合致したものかもしれませんね。

かがり火でおびき寄せた鮎を鵜に飲ませるのですが、鵜の喉には友綱が掛けられていて、ある大きさ以上の鮎は飲み込むことが出来なくなっていて、鵜匠はそれを吐き出させて穫るというのです。友綱の巻き加減によって漁獲する鮎の大きさを決め、それより小さい鮎は鵜の胃袋に入るのですが、いつも友綱を掛けたままだと、さすがの鵜もやる気を失ってしまうそうで、時々は休養を与えなきゃいけないと言います。

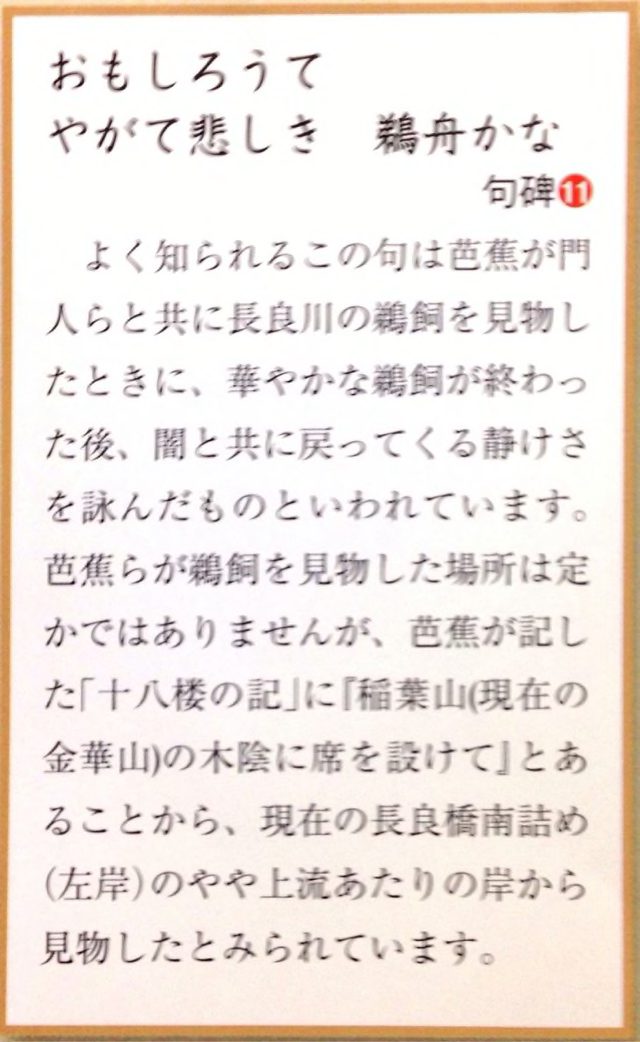

これを聞いて、「何やら我が身に似ているな」と思わざるを得ませんでした。気持ちよく寝ていたら、かがり火でたたき起こされ、大きい餌は吐き出され、小さな餌だけをチョロッともらえる。もしかしたら、「おもしろうて やがてかなしき 鵜舟かな」と詠んだ俳聖の松尾芭蕉も、そんな悲哀を感じていたのかもしれませんね。

聞けば、島根県益田市には、日本で唯一、鵜に友綱を掛けない「放し(放ち)鵜飼い」があると聞きましたが、調べると、結局これも綱を掛けないだけで、鵜の喉に鮎が溜まった頃を見計らって、鵜匠が鮎を吐き出させるのだといいますから、何も変わらないことが判明し、無性に鵜という鳥が愛おしくなりましたね。

特急あずさ(ちなみに狩人は乗っていませんでした)

奈良井宿

寝覚の床

妻籠宿

十八楼

十八楼の温泉

十八楼の記

金華山と長良川

長良川鵜飼 こんなに近くで見られます