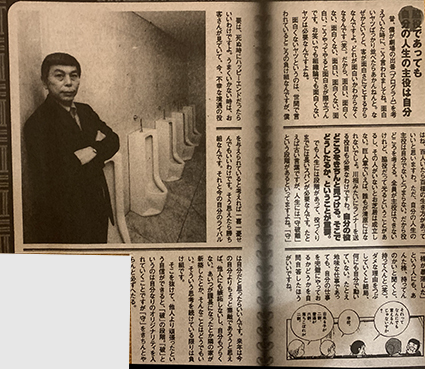

そうそう、2004年の1月31日に発行された小学館の「総務部総務課山口六平太」にコラムが載ったのはいいのですが、なぜかカメラマンの指定した場所が公衆トイレの中だったのです。観覧車の中という経験はあっても、トイレの中で撮影したのはこの時が初めてでした。指定したカメラマンの意図は分かりませんが、もしかしたら、「クサイやつ」と思われたのかもしれませんね。

また、この頃は、2000年に「笑いの経済学」(集英社新書)を出した経緯もあって、お付き合いをいただくようになった編集プロデューサーの刈部謙一さんとの親交も深まり、2002年9月には「吉本興業から学んだ人間判断力」(講談社)、続いて2003年6月に「五十代からは、捨てて勝つ」(PHP研究所)、更に10月に「人間の賞味期限」(祥伝社)、11月に「やすし・きよしと過ごした日々」(文藝春秋社)と出版が立て込み、2005年には大和書房から5月に「35歳革命」、12月に「50歳力」を出す予定もあって、折に触れてお目にかかり、次第に刈部さんからアドバイスをいただく機会も増えていくようになりました。

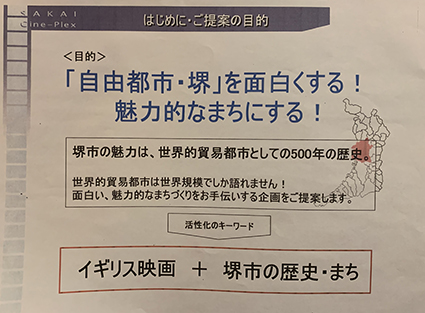

当時、私の抱えていた一番の問題は、「どうすれば堺市の魅力を発信できるのか?」ということでした。たしかに堺市には「ものはじまりゃ、何でも堺」といわれるように、海外の優れた技術や文化の窓口として発展した歴史があり、今も、自転車の「シマノ」や「堺化学」、「サカイ引越センター 」、ホームセンターの「コーナン商事」、「ラウンドワン」、くら寿司の「くらコーポレーション」、「タマノイ酢」、「タケモトピアノ」、虎印バットの「美津和タイガー」、都昆布の「中野物産」、あたり前田のクラッカーの「前田製菓」など本社を置く個性豊かな企業の他に、新日鐵、日新製鋼、シャープ、ライオン、クボタ、コニカミノルタ、ダイキン工業など大企業の工場もあり、一人当たり製造品出荷額では、全国にある政令指定都市の中で1位に輝いていました。ただ、その一方で、都市の魅力度は京都が1位、札幌が2位、横浜が3位なのに比べて堺は17位、認知度は京都が1位、大阪が2位、横浜が3位で、堺は何と18位で、「よう知らんさかい」と揶揄されるほどの存在でしかなったのです。

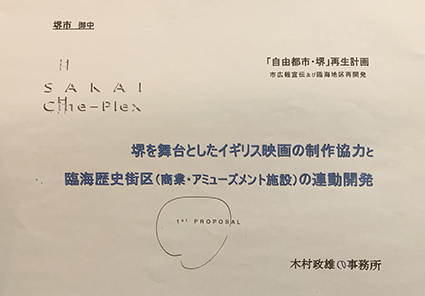

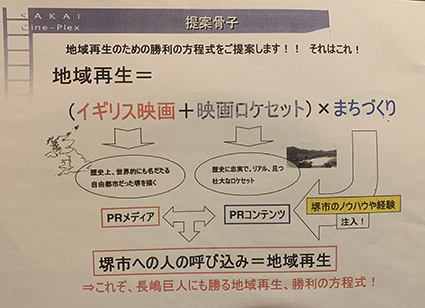

最大の問題は、堺市が誇る過去の栄光の歴史の流れと、今の堺市のイメージが線として繋がっていないということなのです。もちろん幾多の不幸な出来事の故とは言え、現存しているのは、御陵や石碑のみでは、アピールのしようがないというのが正直な所でした。そこでふと、思いついたのは「なければ造ればいいのでは?」ということでした。とは言え、やみくもに造ればいいというわけにもいかず、「果たしてどうすればいいものか?」と刈部さんに、相談を持ち掛け、いただいたヒントを元に、「黄金期の堺を舞台にした映画を作り、そのセットをそのまま残して観光施設に転用しては?」というアイデアが浮かんだのです。

打ち合わせを重ねるうちに構想はさらに膨らみ、刈部さんのルートで、ロンドン在住のプロデューサー山本貴志子さんにも加わっていただいて、三浦按針をモデルに描いた「さむらいウィリアム」の著者、イギリスの作家ジャイルズ・ミルトン氏に原作を依頼し、イギリス映画として公開をしてみようというものでした。嘗て堺にあったと言われるイギリス人のための常宿「平野屋」を核に描く、ラブストーリーやアクションを取り入れた物語で、大阪夏の陣で平野屋が焼失するまでを描こうというものです。

監督・脚本・撮影などはイギリスのスタッフで、主役もイギリスの俳優ですが、堺市民にもエキストラとして参加をしていただき、堺の祭りなども入れ込み、堺という街がいかに活気に溢れ、日本で最も進んだ町であったかを再現します。日本映画と考えなかったのは、広く世界にアピールしたかったからです。上映後はBBCやNHKで放送すれば、さらにその効果は倍増すると考えました。

思えば前年9月2日、期の半ばに顧問委嘱の辞令をいただき、3月12日に、堺筋倶楽部で、鶴埜理事や前田参事に映画の話を持ち掛けた時は、まだアイデアだけのレベルでしたが、年度月の改まった4月9日に再度委嘱の辞令をいただき、28日にコンベンション協会で堺まつりの打ち合わせをしたり、5月12日に第一ホテル堺で、堺勤労福祉協議会で講演した後にセッティングされた食事の席では、お二人を相手に構想の進捗状況をお伝えしつつ、夢の膨らむ話に花を咲かせたように思います。

なんでトイレやねん?

刈部謙一さん