もちろん、港湾機能が低下した背景には、それ以外に、徳川幕府が鎖国政策を採り対外貿易が禁じられたこともあったのですが、堺市にとって不幸だったのは、江戸後期に日米間で行われた「開市・開港交渉」で、「近畿地区は京都と大阪が望ましい」とするアメリカ側に対して、幕府側が、御所のある京都を回避して、「開市は大阪、開港は堺」とし、一旦は双方が妥結をしたかに見えたのですが、外国人が自由に出歩ける「遊歩地域」を十里四方にしたため、天皇陵のある奈良が含まれることに幕府が難色を示して、開港するのが、次善の策として用意していた神戸に決まってしまったことです。その後の神戸市の発展ぶりを見れば、やはり、痛恨の出来事であったと言わざるをえません。

かつての栄光の歴史はやや薄れたとはいえ、1868年(明治元年)には、旧幕府領と周辺地域を合わせて「堺県」となり、1876年(明治9年)には奈良県全域までを併合する大きな県となり、人口も55万3773人の大阪府に対して、93万7315人を数えたと言われています。

ところが、堺にとって、またしても不幸な出来事が起こりました。東京や京都と共に、「県」より格上の「府」を構成する大阪府が、域内面積が狭量なうえに、新政府が決めた銀目廃止令による両替商の相次ぐ倒産や、大名貸しの不良債権化による経済地盤の沈下に陥っていたため、政府は大阪府を救済すべく、1881年(明治14年)に堺県を大阪府に併合してしまったのです。因みにこの6年後(明治20年)に、余りに管轄が広すぎるとの理由で、奈良は大阪府から切り離されて、今の奈良県となりました。

こうした幾多の試練にもかかわらず、けなげにも堺市は紡績や煉瓦産業を中心に次第に工業都市へと変貌を遂げ、阪神工業地帯の一角を占める経済的地盤を築いていくのですが、これがまた、次の試練への導線となっていくのです。1945年第二次世界大戦で、隣接する大阪市と車両生産などで密接な関係を持っていたため、軍需産業都市として5次に亘る空襲を受け、当時の人口18万人の内、7万人が被災し、中心街の62%が焦土と化す被害を受け、近代アーバン・リゾート都市としての側面まで失ってしまうことになるのです。

「歴史にifという言葉はない」とは、イギリスの歴史家、E.H.カーの言葉ですが、「もし今も堺が国際貿易港であれば?」、「もし堺県のままであったら?」「もし、空襲を受けていなかったら?」そんな思いが頭を過ぎりました。それにしても、「よくぞ、これだけの試練を乗り越えて来たものだ」と、堺という街の持つ逞しさに、今更ながら感動しました。

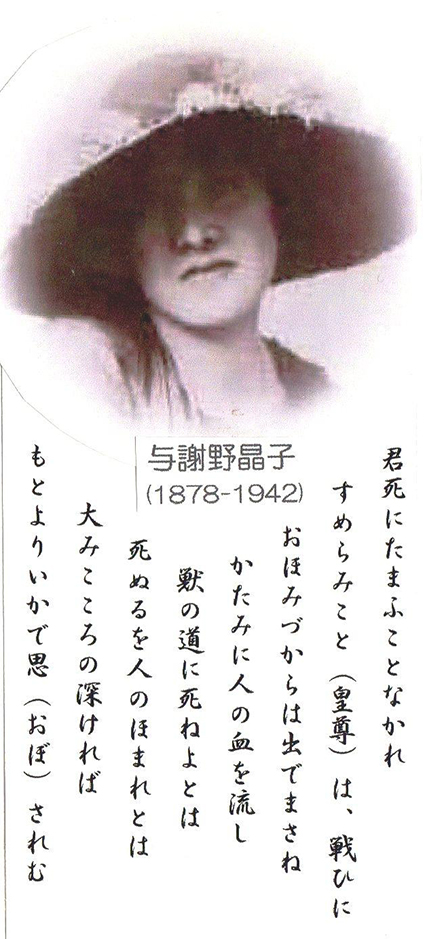

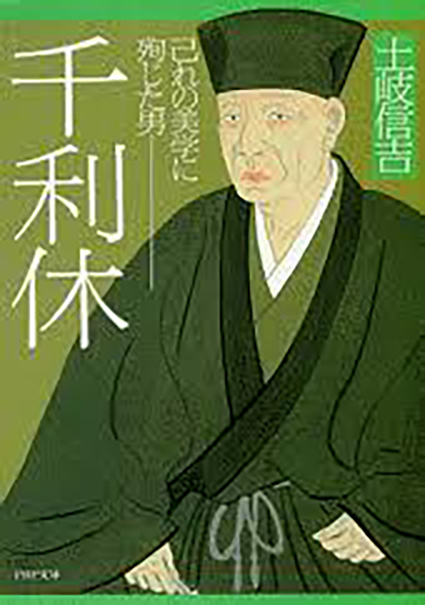

遅まきながら、堺の歴史を概観して、歴史遺産が残っていない理由がわかりました。あるのは与謝野晶子の像や歌碑、それに千利休の屋敷跡に残された椿の井戸くらいのものです。キャラクターの濃い大阪と隣接しているのが、それが果たして「メリットなのかデメリットなのか?」、埋没せずに堺市として「キャラ」を立てるのはどうしたらいいのか?思案を重ねている内に年の瀬が迫ってきました。12月29日、この年の10月から、月一のレギュラーゲストとして出演させていただいていた、MBSラジオの「こんちはコンチャン お昼ですよ!」の生出演を終えて事務所に帰ると、堺市から、鶴埜理事、前田参事、池辺部長が年末の挨拶に見えていました。とりとめもない話をするうち、アドバイザーをお引き受けしてまだ3か月とはいえ、まだ確たるヒントを示せていない自分に向かって投げかけられるお三方から浴びせられた視線が、まるで「さて、その心は?」と、なぞかけの答えを迫る桂歌丸さんのようであったのを、今でも記憶しています。

こんなに広かったのです

空襲により焦土と化した堺市内

池上病院(戦時中と現況)

E.H.カー

堺駅前の与謝野晶子像

千利休の屋敷跡に残された「椿の井戸」