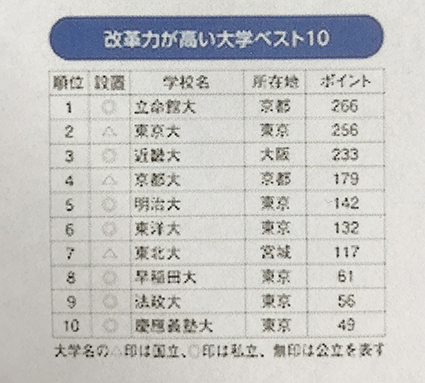

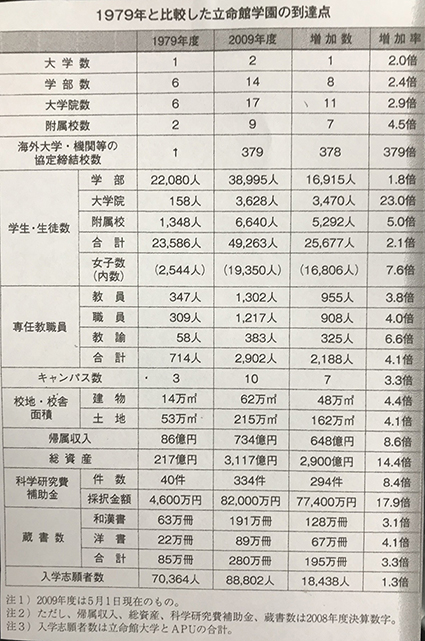

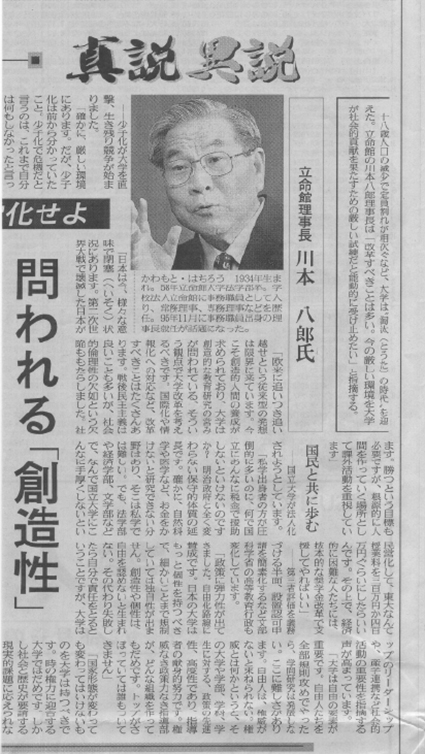

調べてみると、立命館大学は「改革力が高い大学」で日本一にランキングされて、受験者数も10万人を超えているというではありませんか。それに引き換え、わが母校はベスト10にも入っていません。巷では「立命館モデル」などという言葉もあって、他大学も立命館に倣って改革しようという機運が高まっているのだとか。これは何としてもその秘訣を探らなくてはと思って、改革を主導された理事長の川本八郎さんにお会いしたいと思ったのですが、ひょんなことからお目にかかることになりました。以前、講演会にお呼びいただいたのが縁でご厚誼をいただいていた、立命館OBの大阪府議・高辻八男さんから、「川本さんと飯を食うので来ませんか?」というお誘いを受けたのです。

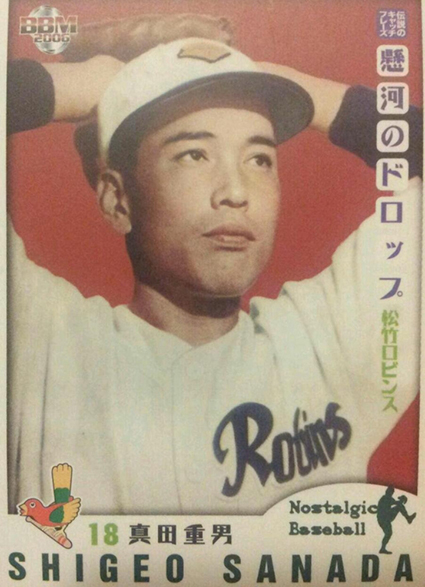

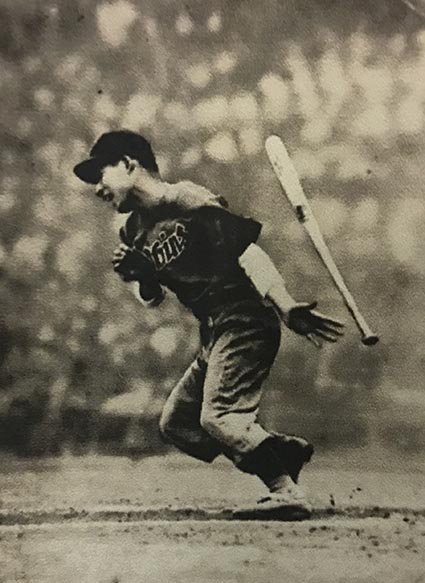

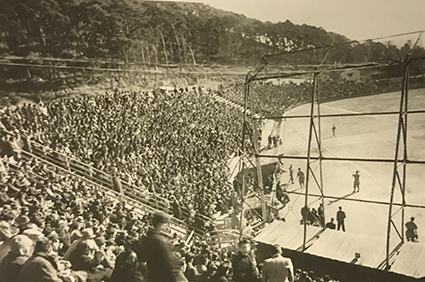

場所は、立命館大学が校運をかけて移転した衣笠キャンパスの近くにある、桜の名所として知られる御室の原谷苑にある「松山閣松山」という閑静な料亭でした。思えば、この衣笠への移転が完成したあたりから広小路時代に抱えていたくびきが解けて、立命館の進撃への基礎が固まったのかもしれません。何せ、この地は1950年、小西得郎監督の元、投の真田重蔵、打の小鶴誠を擁してセリーグを制した、「松竹ロビンス」(現 横浜DeNAベイスターズ)の本拠地・衣笠球場があった縁起のいい場所でもあったのです。

川本さんは、当時在学生が「関関同立」の中で最少の1万人台に低迷して財政難に陥っていた状況を変えるべく、それまでともすれば教員から従者扱いをされていた事務職員にイニシアティブを与え、「教職協働」の名のもとに、経営視点からの学園構造の改革に着手します。87年の国際関係学部開設に続き、政策科学部の発足、琵琶湖草津キャンパス(BKC)や、別府のアジア太平洋大学(APU)の新設、文理融合型教育(インスティチュート制度)の実践など、たて続けに実践した改革の効もあって、文科省の指針にあるCOE(センター・オブ・エクセレンス)やGP(グッド・プラクティス)という指標で立命館大学は、早稲田・慶応に次ぐ高い評価を受けるようになります。しかもそれを、早・慶のわずか半分の教職員数で達成したというのですから、いかに教職員の皆が働いたかがわかると思います。

ほかにも、産官学連携の窓口となる「リエゾン・オフィス」の開設や、学生たちの「出口の戦略」として、就職支援を図る従来の就職課を、日本初の試みで、より積極性を備えた「キャリア・センター」に改編、私立宇治高や札幌経済高、市立守山女子高を付属高校化するなど攻めの試みもありましたが、中でも、私が興味を引かれたのは、川本理事長のもとで、受験者数を増やす、いわば「入り口の戦略」を一手に引き受け、低迷してた立命館大学を、10万人の学生が受験する人気大学にまで復活させた立役者と言われる小畑力人さんという方でした。

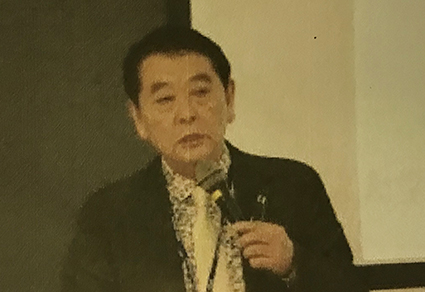

87年、予備校の関西文理学院から川本理事長に招かれ、入試部長となった小畑さんは「学生は顧客」という視点で入試改革に取り組み、「受験の2教科方式」や「論文式入試」、「スポーツ選抜」、「全国縦断入試」、「短大からの編入学制度」などを実施し、92年以降は近畿圏の受験者数を、それ以外の地域からの志願者数が上回るほどの成果を上げ、見事に課題ををクリアしたのです。そうそう、私たちの時代には多少の親しみを込めて「りっちゃん」と呼ばれていた立命館大学を、UI(ユニバーサル・アイデンティ)をして、「Ritsu」(リッツ)と、どこやらのホテルのような呼び名に改めたのも、この人だと聞きました。その剛腕の小畑さんに改革の秘訣を伺おうと、オファーをしていたおかげで、後日、ようやく眞邊君のセッティングもあって、叶うことになったのですが、「さて、小畑さんってどんな人かな?」と緊張して待ち受ける私の前に現れた小畑さん、なんと、スーツの裏地が真っ赤で思わず、どこかヤバい筋の方かと思って、こっそりと手先を確認してしまいました。

川本八郎さん(右)と高辻八男さん(中央)との会食にて

川本八郎さんの著書

高辻八男さん

松山閣松山

後に解説者となり、「そりゃーもう、何と申しますか」のセリフで有名になった小西得郎さん

真田重蔵(選手名 真田重男)投手

和製ディマジオの異名をとり、当時の日本記録51本塁打を放った小鶴誠選手

かって あった衣笠球場

小畑力人さん

新しくなったロゴ

よく似た名前のホテル。いや、こちらが本家ですね。