とはいえ、大村崑さんたちが去り、アチャコさんの他、笑福亭松之助、白木みのる、守住清、平参平、秋山たか志、白川珍児、白羽大介といった人たちで作っていく「吉本ヴァラエティ」の方向性が決まるまでには、若干の時を要しました。当時、大阪には、渋谷天外、曾我廼家五郎八、曾我廼家明蝶さんたち、それに売り出し中の藤山寛美さんという強力なメンバーを揃えた「松竹新喜劇」があり、真っ向勝負したのでは到底太刀打ちできそうにもなかったからです。結局、吉本が目指したのは、集団による「徹底したドタバタ喜劇」でした。松竹新喜劇が「静かな、重い喜劇」なら、吉本は「動き回る、軽い喜劇」を目指したというわけです。

考えてみれば、1912(明治45)年4月1日、吉本吉兵衛・せい夫婦が天満天神裏に第二文芸館を開き寄席経営をスタートさせた時もそうでした。後発だったということもあって、当時演芸界の主流だった人気の落語家に出てもらえず、仕方なく当時は色物としてわき役扱いをされていた漫才を中心に編成したところ、これが当たったという先例があったのです。背景には、明治元年に28万人だった大阪市の人口が、この年には130万人に膨れ上がっていたことが挙げられます。増加した人口の大半が、地方から流入した人たちで、この人たちが落語の洗練された粋や洒落よりも、文句なしに笑える漫才の方を好んだからだと言われています。確かに、そうせざるを得ない事情があったとはいえ、これもまた巧みな戦略であったと言わざるを得ません。「ないものねだり」をするのではなく、今ある状況の中で「できることは何か?」を考えるのが、吉本の伝統といえるのかもしれませんね。

こうして方向性は決まったものの、むしろ大変だったのは人集めの方でした。座員の多くが将来を案じて、入っては出ていき、当初は仕方なく、わき役を他のプロダクションから借り受けるような有様でした。そこで、60年から「研究生」を公募して、舞台に登場させることになったのです。その第1期生が、アチャコさんの推薦を受けた岡八郎さん、佐々十郎さんに憧れていた奥津雄三さん、歌手志望だった藤井信子さんたちの20名。初任給は5,000円だったといいます。「ゼニのかからん新人をスターに育てる」をモットーに、「舞台から転げ落ちてでも笑わせ!それでも笑わなかったら、客の脇の下をくすぐってでも笑わせろ!」をモットーに、毎年のように新人が舞台に立って、お茶の間の人気者になっていくようになるのです。そして62年6月、京都花月の会場に合わせて「吉本ヴァラエティ―」を「吉本新喜劇」という名前に改めました。63年なんば花月がオープンすると、さすがにABCも吉本を無視することができず、新喜劇を中継することになり、従来の「吉本・MBS」vs「松竹・ABC」という図式が崩れていくようになるのです。

岡八郎さん

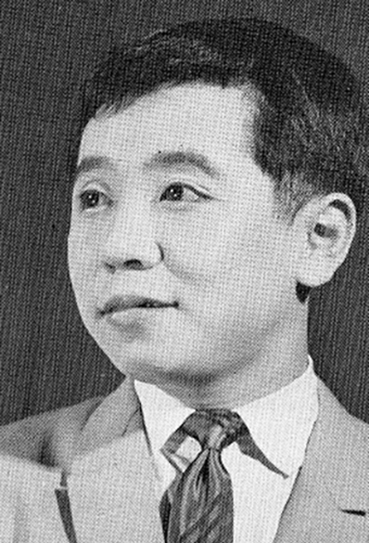

奥津雄三さん

「吉本ヴァラエティ」中央が奥津雄三さん

藤井信子さん

5,000円札が1枚ぽっち