グリム童話によると、世界を造り終えたゼウスが、動物たちの寿命を30年と決めて、動物たちを呼び寄せたところ、最初にやって来たロバは「重荷を背負って歩くには30年は長すぎます、18年を削ってください」、次に来たイヌには「尻尾を振り続けるには長すぎます12年を削ってください」、その次に来たサルには「愛嬌を振りまくにも限界があります10年を削ってください」と請願されたのですが、最後に来た人間に同様の提案をしたところ、欲張りの人間は、他の動物が返した寿命を全て引き受けて、お陰でロバの18年、イヌの12年、サルの10年を足して、都合70歳の寿命になったそうです。だから、人は30歳からの18年間をロバのように働き、48歳からの12年間を上司に尻尾を振り、60歳以降も愛嬌を振りまいて生きなきゃならなくなったのだそうです。

実によくできた寓話だと思いますが、ついにその70歳も超えてしまいました。グリム童話にはその先のモデルが提示されていません。ならば、自分で考えるしかありません。そこで、ふと浮かんだのがナマケモノという動物。と言っても、一日16時間寝るとか、ほとんど餌を食べないとかということではなく、自分の子供が成長すれば、たいていの親は自立を促すために子供を追い出すのですが、ナマケモノは逆に、自分が棲み処としていた安全な木を子供に譲って、危険を顧みず次の木を探しに出るそうです。外見からは想像できませんが、なんとかっこいい動物ではありませんか!

まあ、果たしてそれが自分にできるかどうか分かりませんが、できればそうありたいなとは思っています。人生なんて、各人それぞれオリジナルなものですから、「かくあるべし!」というスタンダードなんてものはないのですが、ちょうど自分が70歳という節目を迎えたこともあって、次回から、今までの自分の人生を少し振り返ってみたいなと思います。

ぐったりしているナマケモノ(イメージです)

「もしかしたら?」いやな予感は的中してしまいました。念願の某新聞社の最終試験でのことです。何百人といる応募者の中から、筆記試験やグループディスカッション、役員面接などを突破して、ようやく辿り着いたというのに、初めて見る顔が何人か、我々一般選抜組に混じってシード組がいるのを目にしたた時のことです。さすがにここまで来れば人数も絞られて、当然互いの顔にも見覚えがあります。「あとは身体検査だけ」と気楽に考えていましたが、世の中そんなに甘くはないものです。案の定、断りの手紙が入ったのは翌日のことだったでしょうか。人気テレビ番組の「事件記者」を見て新聞記者に憧れ、「新聞学」専攻のある大学を選び、もしかしたら必要かもしれないと思って速記まで学んだというのにどうしてくれるんだ、時間を返せって心境でしたね。

公務員の父を見ていて、決まった時間に出勤して、決まった時間に帰ってくるような仕事ではなく、もっとエキサイティングな仕事をしたいと思っていた私にとって、テレビで見る事件記者は魅力にあふれていました。よくよく考えてみれば、当時はまだVTRもなく、30分の生放送は警視庁記者クラブと小料理屋のセットしかなかったように思います。事件の現場もなくて、ほとんどが記者クラブでマージャンをしたり、小料理屋でおだをあげているシーンばかりでした。「いいよなあ、こんな仕事!」と、実情も知らないで、ただ素朴に憧れていたただけのことかもしれません。まるで初恋の人に振られたかのように、立ち直るには少し時間がかかりました。教授から大学院へ進むことも勧められたのですが、そこまで勉強が好きでもないからと辞退しました。ただ、この新聞社の6次試験まで引っ張られたお陰で、もうすでに主だった企業の採用試験は終わっていました。やや焦る気持ちもあって「どんな会社が残っているか?」と学生課を訪ね、掲示されている募集要項を見ると、「渡辺プロ」と「吉本興業」の2社が目に入りました。でも渡辺プロは東京だし音楽か、じゃあ子供の頃からなじみのある吉本の方がまだいいか!と応募してみることにしたわけです。

記者クラブでの様子。最高視聴率は47.1%でした。

速記の勉強もしたのに役に立たず・・・(写真は中根式速記)

やっぱり、コネがあると・・・

さて明日試験という前の日、吉本興業から一本の電話が入りました。なんと珠算の試験があるというのです。募集要項のどこにもそんなことは書いていなかったので、「それならエントリーを辞退します」と告げると、電話の向こうで担当者から慌てた様子で「まあ、そろばんを置いておくだけでいいから」という答えが返ってきました。確か小学校のころに一年ほど近所の珠算教室へ通った記憶はあるのですが、そんなものはとっくに忘れてしまっています。今さら習ってもどうなるものではありません。「ほんと、いい加減な会社だよな」、その時抱いたこの思いは56歳で退職するまで一貫して変わることはありませんでした。こんな我が儘な私が33年もの長きに亘って務めることができたのも、このいい加減さ、いい意味での懐の広さによるところが大きかったように思います。

いよいよ、当日。手狭な本社ビルではなく、同じ心斎橋にあるスポーツ用品店の二階会議室に集められ、30人ばかりの応募者と一緒に試験を受けることになりました。いきなり配られたのが珠算問題、机にはそろばんが置かれ、「まあ、置いておくだけでいいんでしょ!」と悠長に構えていた私も、トライはしたものの、皆のスピードにはついていけず、30問くらいある内の4、5問しか解けなかったように思います。気を取り直して臨んだ次の試験、配られた用紙を見ると「吉本興業の事業内容を記せ」とあります。その時になって初めて気がつきました、吉本といえば難波・梅田・京都に花月劇場を経営している会社、という認識くらいしかなかった私にはそれ以上に書くことはありませんでした。残りの常識問題などは、新聞社の試験に比べれば簡単に答えられたのですが、「もうちょっと、会社のことを調べておけば!」という悔いを残す結果となりました。午後は場所を本社に移しての面接試験。会社が用意してくれた中華料理店・ハマムラで何を食べたのかも覚えていません。何を聞かれたのかも覚えていないのですが、新聞社と違って随分とフレンドリーな面接官だったことだけは記憶に残っています。

心斎橋にあった吉本ビル

入社後、最初の勤務地となった京都花月劇場

本当に、置いておくだけでした。

試験の結果が芳しくなかったので、さほど期待もしていなかったのですが、翌日にはもう合格通知が届きました。「ほんとに採点したのかな?」と疑ったほどの速さでした。父親に「通ったみたい」と報告したら、ただ「そうか」と返してくれたものの、その後に続く言葉はないままでした。生真面目な父にとって就職先としてはやや不本意なものがあったのかもしれません。学友達からの反応も初めは面白がってはくれましたが、最後には「ほんとに行くの?」という反応が多かったように思います。吉本興業ばかりではなく、今でこそ人気企業になったリクルートや、後に全国展開を成し遂げたスーパーのダイエーもまだまだ世間の評価としては低かった時代でした。

これは私の悪い癖でもあるのですが、アゲインストの風が吹くほど、逆にモチベーションが上がってしまうのです。今ほど容易に企業情報にアクセス出来ない時代のことです。会社なんて実際に入って見なきゃわかりません。それに就職って、縁がないと叶わないものだと思います。学校の場合は、試験である程度の点数を取れば入れますが、就職はそうはいきません。点数は取れていても、志願者にわからない企業側の都合で合否が決まってしまうのです。しかも採用されなかった側には、落ちた理由を知らされないままに。現に私が最後の最後で落とされた某新聞社の場合がそうでした。落とされた側としては、この企業とは縁がなかったと思うしか、納得する術がないのです。

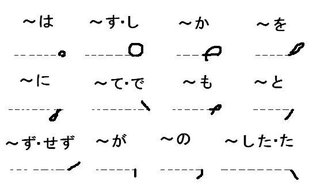

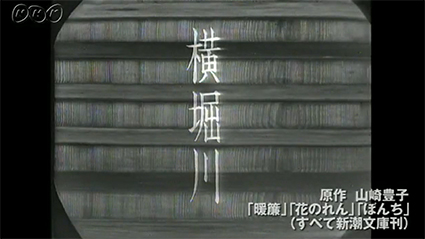

そういう意味では、吉本興業とは縁があったということなのでしょう。そういえば、大学時代に吉本興業の創世期を描いた山崎豊子さんの「花のれん」を原作にした、「横堀川」というNHKのドラマを見ていたのを思い出しました。

「事件記者」といい「横堀川」といい、NHKの二本のドラマがまさか自分の人生を決めようとは、ゆめゆめ思ってもいませんでした。

自分の人生を決めるきっかけになったNHKの「事件記者」と「横堀川」

「横堀川」の原作となった「花のれん」

1969年、病死された清村耕次さんに代わって「事件記者」にレギュラー入り、関西弁のチョビヒゲ記者として注目を集めて、同年秋からの「横堀川」に出て評価を確立した藤岡琢也さん

逆風ほど、がんばれる!

俗に、16歳時に立てた志どおりの企業に就職できた人は、たった2%しかいないと言われますが、私の場合もまさに残りの98%組だったということです。もっとも、私が落とされた某新聞社は後に「○○新聞残酷物語」と揶揄されるくらいの過酷なリストラを行ったのですから、結果的にはむしろ入れなくて良かったということかもしれませんが・・・。

会社からは、業務に触れるために冬休み期間中に劇場でアルバイトとして研修するように、とのお達しがあったので、自宅から最寄りの京都花月で働くことになりました。なんと日給1000円、他のアルバイトに比べると随分割安だったとは思いますが、何せ研修ですから贅沢を言ってはおれません。挨拶は昼夜を問わず「おはようございます」終わったときは「お疲れ様です」、劇場のオープンと同時に団体客の誘導、芸人さんたちへの電話の取次ぎ、先輩が組んだ翌日の出番表の配布、営業が終わった後の売り上げの集計など、慣れぬことばかりで帰宅するころには、ぐったりという日々が続きました。

飛び交う幕内言葉もちんぷんかんぷんで理解できず、失笑を買うこともしばしば。もっともこれなどは慣れるにしたがって理解できるようにはなったのですが、困ったのは集計をするときに使う算盤です。「珠算1週間入門」という本を買って、それを手引きに一本指で計算するのですが、足し算や引き算はできても、掛け算や割り算がなかなかできず、紙に書いて計算をしていました。今なら電卓があって簡単に計算できるのですが、当時はまだそんな便利なものはありませんでした。まだなかったといえばコピー機もなかったので、先輩が書いた翌日の出番表を楽屋に配る時も、カーボン紙を敷いて1枚ずつ複写するしかありませんでした。おかげで、手のひらが真っ青になって洗い落とすのに苦労した記憶があります。しばらくしてから三田のコピー機ができたのですが、当初はまだ、コピーをした紙面がビショビショに濡れて、乾かすのにひと苦労するような代物でしたね。

青焼のコピー機(イメージ)と複写したスケジュール(当時の現物)

何もかも、ちんぷんかんぷん

ちなみに中国では、こう言うそうです。

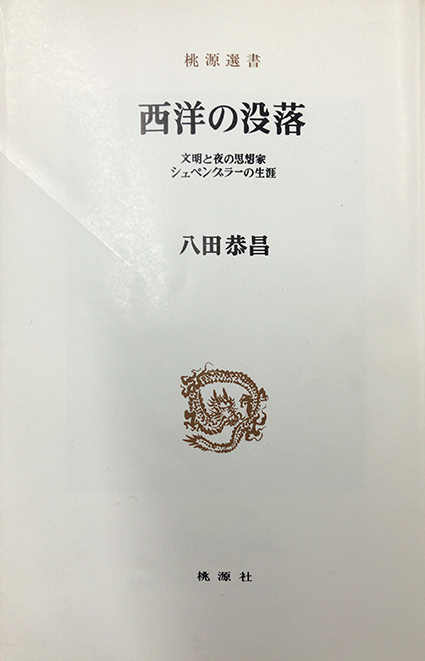

あっという間に10日間ほどの研修が終わりました。今まで体験したことがない世界で、それはそれで面白かったのですが、4月になれば本社勤務で、もうここに来ることはないだろうなと思っていました。まだ卒論が残っていましたが、早くから「三島由紀夫論」と決めていたので、さほどの苦労もなく書き終えることができました。ゼミの指導教授は八田恭昌さんといい、専門は「西欧思想史」、缶入りのピースを教室に持ち込んで紫煙をくゆらせながら、ユーモアたっぷりに講義をする異色の教授でした。「ジャーナリズムの中立性」とか「不偏不党とは」を真面目に論じる、くそ面白くもない他の教授と違って、とても魅力ある人柄のように思えました。もっとも「この先生ならゼミも緩そうだな」という下心があったことも確かですが。他のゼミ生も同様の連中が多く、よそのゼミよりもやんちゃな気風にあふれていたように思います。何せ、ゼミの最終試験時「辞書持ち込み可」とあったので、「どんな問題がでるのか?」と緊張していたら、「1年間の講義の感想を書け」というふざけたものでしたから。目いっぱい「よいしょ!」を書き連ねたことは言うまでもありません。もちろん評価は優。

我々がゼミの1期生ということもあったのでしょう。本当に可愛がっていただきました。北白川のご自宅に泊めていただいたことも5度や6度ではなかってように思います。新京極で知り合った女の子と、銀閣寺辺りのラブホテルへしけこもうとした時、正月で普段の倍料金になっていて、手持ち金だけでは間に合わなくて先生宅まで伺ったこともありました。夜更けにも関わらず女の子ともども座敷に通され、「くれぐれも、間違いをおこさないように!」という言葉とともにお金を拝借したこともありました。「これから、間違いを起こそうとしているのに」内心そう思いながら、神妙さを装ってお金をお借りしたこともありました。翌日、入学時に父からプレゼントされた時計を質に入れ、お金を返しに行ったことは言うまでもありません。

大学の卒業式にて 中央がゼミの八田教授 私は後列の左側にいます。

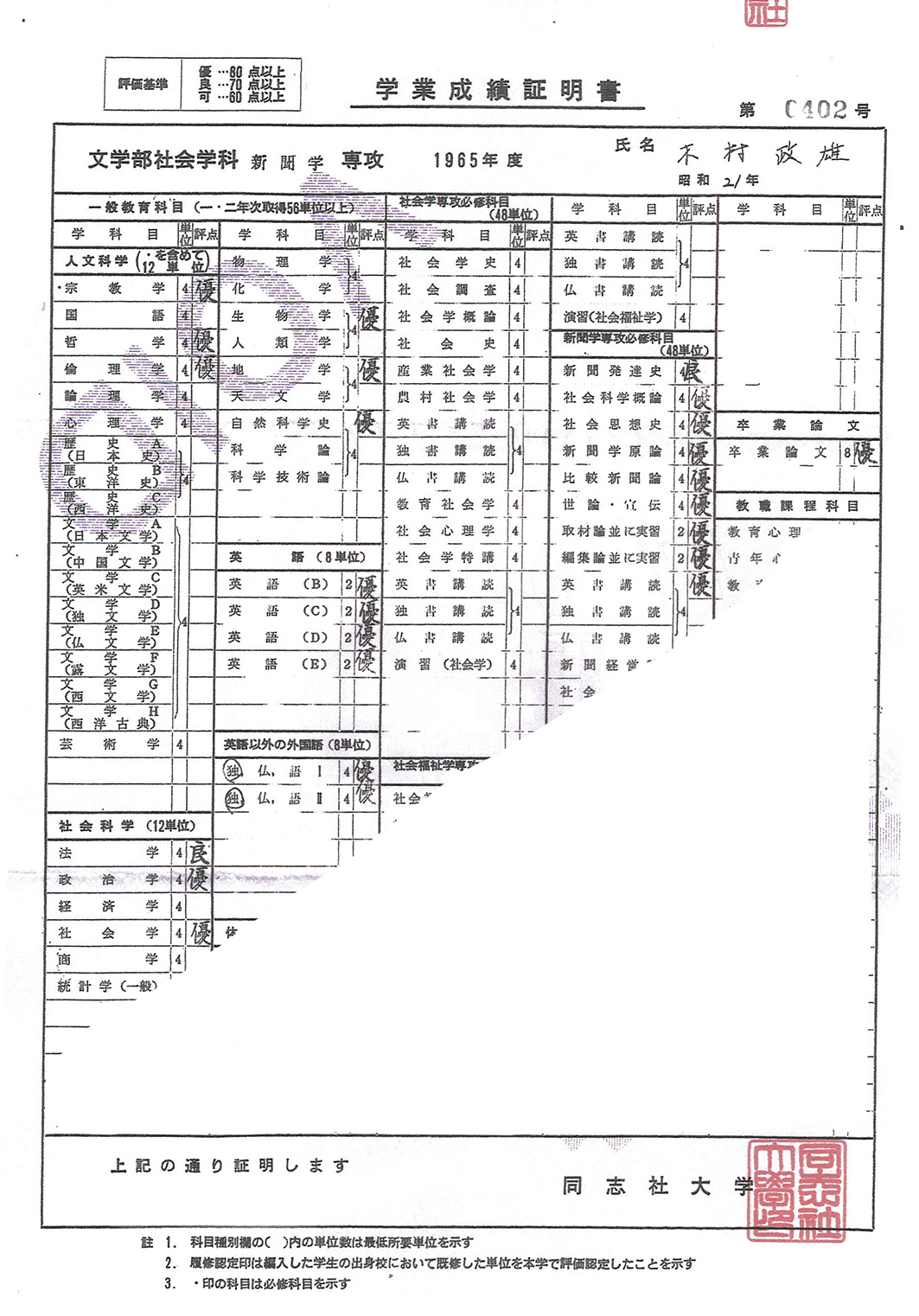

当時の学業成績証明書は「優」がほとんど!

後年、同窓会のあとに八田教授のご自宅を訪ねて(左から3人目が奥様)

八田教授の著書「西洋の没落」(桃源社・刊)

大学3・4年の頃、昭和43・44年は、東京大学で始まった全共闘運動が燎原の火のように全国に広がり、国公立・私立を問わず大学の大半が闘争状態・紛争状態に陥った年でもありました。当時人気のあった東映の侠客物をモチーフにした駒場祭の「とめてくれるなおっかさん 背中の銀杏が泣いている 男東大どこへ行く」という橋本治さん作のポスターには鮮烈なインパクトを受けて、いまでも記憶に残っているくらいです。 私が通っていた同志社大学でも、(後に加藤登紀子さんと結婚した)藤本敏夫さんが反帝全学連の委員長として闘争を主導していました。もっとも3年時には活動の拠点を東京に移しておられたとかで、同じ新聞学の専攻とはいえ、会うことはなかったのですが・・・。学生寮にでも入っていれば、多少は先輩の影響を受けたりもしたのでしょうが、自宅から通い、部活動にも励んでいない仲間とつるんでいた当時の自分にとっては、余り関心を寄せることではなかったように思います。

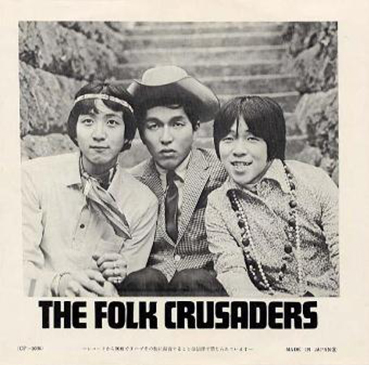

一方で京都では、大学生が3人(京都府立医大の北山修・龍谷大の加藤和彦・同志社大のはしだのりひこ)のザ・フォーク・クルセダーズがデビューして「帰って来たヨッパライ」がヒットしたことで、フォークソングブームが起ころうとしていました。深夜ラジオではOBCの「大阪オールナイト」では仁鶴さんが、少し遅れてMBSの「ヤングタウン」では三枝(現文枝)さんが人気を博しつつありました。何かが変わろうとしていたのです。こちらの方は多少惹かれるものがあって、あちこちのホールで開かれるフォークコンサートにも行きましたし、深夜放送もそれほどのヘビーリスナーでもありませんでしたが聞いてはいましたね。多少の動機の不純さも秘めつつ、岡崎の天王町にあったゴーゴー喫茶なんかにも行ったりはしていましたね。まあ結構いいかげんな奴だったんです。

今はもうない、歌声喫茶「炎」。マスターの中山隆さんも2003年に亡くなりました。

今も訪ねる西木屋町の「フランソワ喫茶室」

橋本治さん作のポスターには鮮烈なインパクトを受けました。

ゴーゴー喫茶で踊る人たち

ザ・フォーク・クルセダーズの3人。加藤和彦さん、北山修さん、はしだのりひこさん

デビューシングル「帰って来たヨッパライ」

昭和42年に始まった「ヤングタウン」

司会は斎藤努さんと桂三枝(現 文枝)さん

そんな楽しかった学生生活も終わり、いよいよ社会人デビューの日がやってきました。心斎橋にある吉本興業の本社へ行くと、同じ新入社員となる同期生5人がやや緊張した面持ちで控室に揃っていました。社長の訓示の後、一人ずつに辞令が渡されたのですが、私が受け取ったのはなんと「京都花月勤務を命ず」というもの。ほかの5人は制作や経理、同じ劇場といっても梅田花月や難波花月、いずれも大阪勤務というものでした。「君は家が京都だから・・・」という言葉とともに辞令を渡されたのですが、「またあそこへ戻るのか」と思うと憂鬱な気分になったのを覚えています。新京極という京都随一の繁華街に面した劇場だったのですが、劇場事務所の入り口は、映画「パッチギ」にも出てきた八千代館というピンク専門の映画館のある公園に面していて、毎年冬になると決まってホームレスが凍死するような暗い所にあったのです。しかも裏はお墓、「これじゃ、友達も呼べないよなあ」というこちらの心情をよそに、エスコートしてくれた調子のいい課長は私を劇場に残したまま、何のアドバイスもしないまま、そそくさとどこかへ消えて行きました。

業務そのものは温厚な支配人と、要領のよさそうな上司のおかげもあって、それほど戸惑うこともなくこなすことができたのですが、困ったのは電話の取次ぎです。テレビなどで売れている芸人さんの場合はいいのですが、梅田や難波に比べ、やすし・きよしさんや仁鶴さん・三枝さんといった売れっ子の出番がほとんどない京都花月では、それほど有名ではない芸人さんが多かったからなのです。でも、それも1カ月もすれば慣れ、空き時間には芸人さん相手に公園でキャッチボールをしたり、暇な芸人さんから楽しく楽屋話を聞かせていただいたりしていました。12月に出した「嘆きのボイン」でブレイクする前の月亭可朝さんもその一人でした。出番の前スタンバイする事務所の椅子に座って弾き語りでこの曲を聴いて、「なんて面白い人なんだろう」と思った記憶があります。きちっとした落語もできるのに、舞台に登場すると「モー、そらほんま!」しか言わないし、途中からはなんと寝そべってしまうのです。中には怒ったり、あきれたりする客もいるのですが、私にはそれが面白くてたまりませんでした。

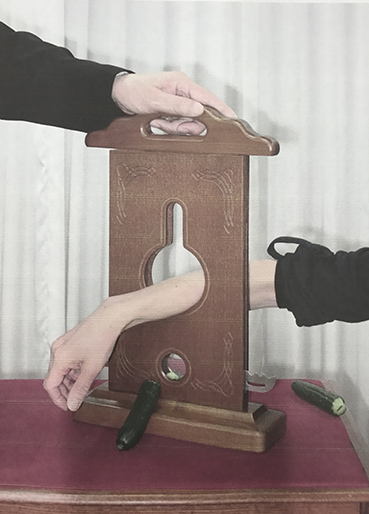

舞台で必ず失敗するマジシャンもいて、ステッキが花に変わらなかったり、火薬が湿ってピストルが鳴らず、口で「バーン」と言ってみたり、大根と手首を同時に入れて刃を落とし、大根だけを切るというマジックで、舞台に上げられた子供が「痛い!」と叫んでいるのに、「痛くない!」と強要したり。舞台で縛りあげたアシスタントの紐が解けなくなったこともありました。さすがにこの時は幕を下ろしましたね。ジョージ多田さん、まだご健在なんでしょうか?

社員証に使った写真

映画「パッチギ」にも出てきた八千代館

これはジョージ多田さんではありません。だって、キュウリが切れていますから・・・

初任給は交通費も入れて、たしか4万2・3千円位だったと思います。昭和32年、当時の大卒初任給を唄ったフランク永井の「1万3千8百円」に比べれば、44年は平均が3万4千円位ですから、そんなに悪くもなかった気がしますが、自宅通勤しているにもかかわらず、月末になると決まってピーピー言っていたように思います。タバコのハイライトや喫茶店のコーヒーが70円、伏見から職場のある河原町四条まで京阪電車は忘れましたが、市電ではまだ20円だった時代の話です。本社から来る先輩たちが「昨日、飲みに行ってなぁ・・・」と話すのを耳にするたび不思議に思って、事務所の上司に「こんな給料なのに、あの人たちどうして飲みに行けるんですか?」と聞いていました。「そのうち解るようになる」曖昧に答える上司の困惑した表情が今も忘れられません。

考えてみれば当時の大学進学率は21.4%くらい、ざっと5人に1人です。そんな中、公務員の安月給でよくぞ学費の高い私学へ通わせてくれたと思います。今でこそ感謝の気持ちでいっぱいですが、当時はそんなことをおくびにも出さず、給料前になると母からなんだかんだと口実をつくって援助金をせびっていた気がします。

少し仕事にも慣れてきたある日、上司から「劇場に出演している林家小染さんがKBSラジオの生放送の番組に出るからついて行ってくれ」と言われ、歩いて5・6分の高島屋1階にあるサテライトスタジオまで同行したことがありました。劇場内のルーティーンの仕事と違って、妙に気分が高揚したのを覚えています。ただ後をついて行っただけなのに、マネージャー気分にでもなっていたんでしょうかね。振り返ってみれば、将来芸人さんのマネージャーになるきっかけがこの時に芽生えたのかもしれませんね。以来、劇場に出る芸人さんがラジオに出演するたびフォローするのが私の仕事になりました。

この4代目小染さんから教えていただいたのは、劇場の出番を組む時に「頭から面白い人ばかり並べてしまうとダメだ」ということです。なぜならお客さんが笑うことに慣れてしまうから。だから、最初はたとえ笑いが少なくてもきちっとした芸を演じられる人、次は芸は拙くても汗をかいて一生懸命にやる人、そして文句なしに面白い人、という風にメリハリをつけなきゃいけないということです。「なるほどなあ」と思いました。お客さんはトイレにも行かなきゃいけないし、腹が減ったら弁当も食べなきゃいけません。当時は一回の興行が4時間近くありました。プログラムに緩急をつけることで、お客さんを飽きさせないことの大切さを学ばせていただきました。この4代目小染さん、将来を嘱望された大器だったのですが、残念なことに36歳の時に交通事故で亡くなってしまいました。上方落語界にとって大きな損失であったと思います。

四代目 林家小染さん

小染さんからは、お客さんを飽きさせないことの大切さを学ばせていただきました。

当時、四条河原町の高島屋にあったKBSサテスタ前の人だかり

興味を持ったのがもう一つ。10日毎に行われる新喜劇の稽古を見ることでした。各劇場のプログラムは10日毎に替わり、漫才や落語の芸人さんはそれぞれ単独で新たに出演する劇場に移動するのですが、吉本新喜劇のメンバーだけは、チーム毎に移動して、翌日からの芝居の稽古をしてから舞台に臨むのです。京都花月の場合は、難波花月に出演していたチームが21時に舞台を終えてから移動してきます。それから各自が食事をとって、24時くらいから立ち稽古が始まります。すんなりいけばいいのですが、少しでも引っかかると3時くらいになることも。主要なメンバーはそれで「お疲れさま!」となるのですが、中堅・若手はそのあとにまだポケットミュージカルという歌とコントのリハーサルまであって、終わると朝の5時くらいになることもありました。

大阪の本社からプロデューサーの制作部の先輩たちもいて、照明・音響・舞台進行など劇場の制作スタッフはともかく、事務所の人間まして私のような新人が立ち会う必要はなかったのですが、芝居が出来上がる様子を見るのが面白くて勝手に居残っていました。当然、時間外手当など付くわけもありません。薄給の身ですからタクシーに乗ることなど及びもつかず、始発電車に乗って帰宅、仮眠をとり10時には出勤していました。

そうして初日を迎え、実際に舞台にかけ、お客さんの反応を見て、良ければいいのですが、悪ければ手直しをするためのミーティングが始まります。主に座長クラスの発言が強く、作家やプロデューサーはどちらかというと発言力のある座長に押され気味で、どれだけその意を反映させるかに汲々としていたように思えました。生意気にも心の中で「結局、自分が立たないといやなだけじゃん」なんてつぶやいていた気がします。結局どこかで見た手慣れた芝居に戻ってしまうのが残念でした。とはいえ吉本新喜劇に求められているのは、芸術性ではなく、お客様に腹の底から笑っていただくということですから、役者さんたちの言う方が正しいのかもしれません。

平参平さんや財津一郎さん、秋山たか志さん、花紀京さん、岡八郎さん、原哲男さんなど座長クラスの役者さんたちには、あいさつ以外は口もきけなかったのですが、若い座員の人たちからは稽古に立ち会っていて、年も近いということで徐々に話がけられるようにもなってきました。

平参平さん、岡八郎さんなど座長クラスの方々が出演していたポスター

そんなこんなで徐々に仕事にも馴染んではきたのですが、大阪勤務の同期生5人とも連絡を取り合うこともなく、仕事の範囲は京都、それも劇場のある新京極近辺に留まったままでした。一度だけ梅田花月まで書類を届けるように言われて行ったことはあるのですが、梅田の地下街で迷ってしまいなかなか辿り着けず、人の多さと活気に圧倒されて、ほうほうの態で京都まで逃げ帰ったという苦い記憶があります。

当然、本社の情報などは新入りの私などに入ってくるわけもなく、本社から劇場に来る制作部や団体係の先輩たちの会話を小耳に挟むのが関の山でした。事務所のボードには、毎月本社から送られてくる「今月の入退職者」という書類が掲示されているのですが、何か月か続いて7~8人もの退職者が出ているのを訝って先輩社員に尋ねても、誰ひとり言葉を濁して明快に答えてはくれません。あとで聞いたところでは、大きな経営体制の変革があったらしいのですが、ペーペーの我が身には何の関係もないこと、ただ「こんなに辞めたら、人がいなくなるんじゃないか?」と思っただけの事なんですけどね。

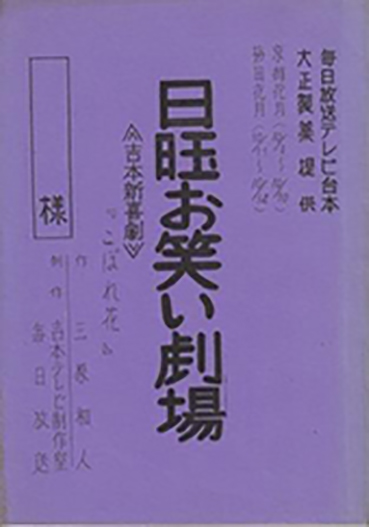

そんな京都花月劇場にも、月に1回だけはテレビ放送の中継が入りました。MBSの「日曜お笑い劇場」と「素人名人会」の2本です。本来は梅田花月からの中継なのですが、10日単位の劇場のプログラムでは4週分が賄えないために、最終週だけは京都花月から新喜劇の中継をやることになっていたのです。テレビ中継がある時の芝居は、当たり前のことですが、普段とは違ってメンバーそれぞれの力の入れ方が違いました。しかも生放送、寸分違わず放送時間内に収まることに驚きました。「素人名人会」はVTRだったと思いますが、三枝さんや鶴光さん、千里万里さん、Mr.マリックさん、坂本冬美さんなどが素人時代に出演したこともある人気番組です。司会の西条凡児さん、審査員の大久保玲さん、林家染丸さんなど、テレビで観ていた馴染みの人達と同じ空間にいるのが信じられませんでした。不思議に思ったのは、椅子に陣取って番組をモニターしていたテレビ局の次長さんに向かって、通りがかる皆が口々に「お疲れ様です」「ご苦労様です」といつになく丁寧な挨拶をされていたことです。背にもたれながら「おうっ!」と片手を上げながら鷹揚に返事される姿を見て、「やっぱり、テレビ局の人って偉いんだなぁ」と思いましたね。

毒舌と社会風刺が売り物の西条凡児さん。

「素人名人会」の司会であっという間に凡児さんの名は広まりました。

「話芸の達人」西条凡児さん

審査委員長の大久保怜さん

大久保彦左衛門の子孫という説もあり、大村崑さんの師匠でもありました。

大正製薬1社提供だった「日曜お笑い劇場」の台本